一、黄金叶的自然形态:大自然的金色杰作

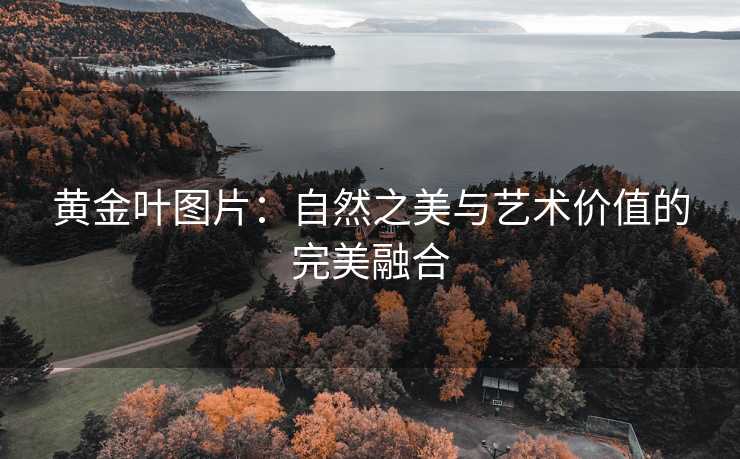

黄金叶是许多落叶乔木在秋季呈现的独特景观,其叶片因叶绿素分解、类胡萝卜素显现而变为明亮的金黄色,宛如大自然精心雕琢的“金色艺术品”。从外观来看,黄金叶通常呈椭圆形或心形,边缘光滑且带有细微锯齿,表面覆盖着一层薄薄的蜡质层,在阳光下会折射出柔和的光泽。不同植物的黄金叶存在明显差异:银杏叶如小扇子般舒展,脉络清晰;杨树叶则更为修长,边缘泛起波浪状的褶皱;而枫叶的黄金叶则会逐渐转为艳丽的橙红色,与纯金色调形成微妙对比。这些自然形态的差异,为摄影和艺术创作提供了丰富的素材。

二、黄金叶图片的艺术表现:从自然到艺术的升华

当黄金叶进入镜头或画布,便完成了从自然景观到艺术作品的蜕变。在水彩画中,艺术家常以淡雅的笔触晕染黄金叶的轮廓,利用水分的流动性表现叶片的通透感,背景的浅蓝或米白则能衬托出金色的温暖;而在油画领域,厚重的颜料堆积出叶片的肌理,深棕或赭石的阴影增强了立体感,仿佛能触摸到叶片的脉络。摄影作品中,黄金叶的表现更具多样性:微距镜头下,叶片上的细小绒毛和露珠被放大,呈现出晶莹剔透的质感;广角镜头则将黄金叶置于秋日场景中,与远处的红叶、蓝天构成层次分明的画面,传递出季节更替的诗意。

三、拍摄黄金叶的技巧:捕捉瞬间的金色之美

想要拍出令人惊艳的黄金叶图片,需掌握以下关键技巧:

1. 光线选择:侧光或逆光是表现黄金叶质感的最佳光源。侧光能在叶片上形成明暗对比,凸显脉络的起伏;逆光则会让叶片变得通透,边缘泛起金边,如同被阳光包裹。避免正午强光直射,以免叶片过曝失去细节。

2. 构图技巧:采用“三分法”将黄金叶放在画面交叉点上,背景可选择模糊的秋景(如草地、溪流)增加层次感;也可尝试框架式构图,用树枝或岩石框住叶片,引导观众视线聚焦主体。此外,利用黄金叶的对称性,可拍摄叶片倒映在水面的镜像效果,营造静谧氛围。

四、黄金叶图片的收藏与欣赏:永恒的金色记忆

随着人们对自然美学的追求,黄金叶图片已成为艺术收藏的热门品类。限量版摄影 prints 或手绘作品,因独特的视角和工艺,具备一定的升值潜力。欣赏黄金叶图片时,可从三个维度入手:色彩搭配——是否通过冷暖色调对比强化视觉冲击;情感表达——是否能唤起对秋日的怀旧或宁静感;技术难度——如微距拍摄的清晰度、逆光的控制能力等。无论是装裱于家中装饰,还是作为数字壁纸,黄金叶图片都能为空间注入温暖与生机,成为连接人与自然的情感纽带。

黄金叶图片不仅是自然景观的记录,更是艺术家对季节、生命与美的思考载体。从野外拾取一片金黄,到镜头下的定格,再到画布上的升华,每一张图片都承载着创作者对生活的热爱。若你也想捕捉这份金色之美,不妨拿起相机或画笔,在秋风掠过的时刻,留下属于你的黄金叶记忆。

网友评论